« Avant ça d’ailleurs, il me semble n’avoir jamais vu mon père en compagnie d’une femme. En fait, elle était caissière à la boulangerie, et non pas boulangère, et lorsque j’ai appris cela, j’ai été déçu qu’elle n’ait aucun lien avec l’art secret de forger du pain et des tartes au citron. »

Extrait, p.29

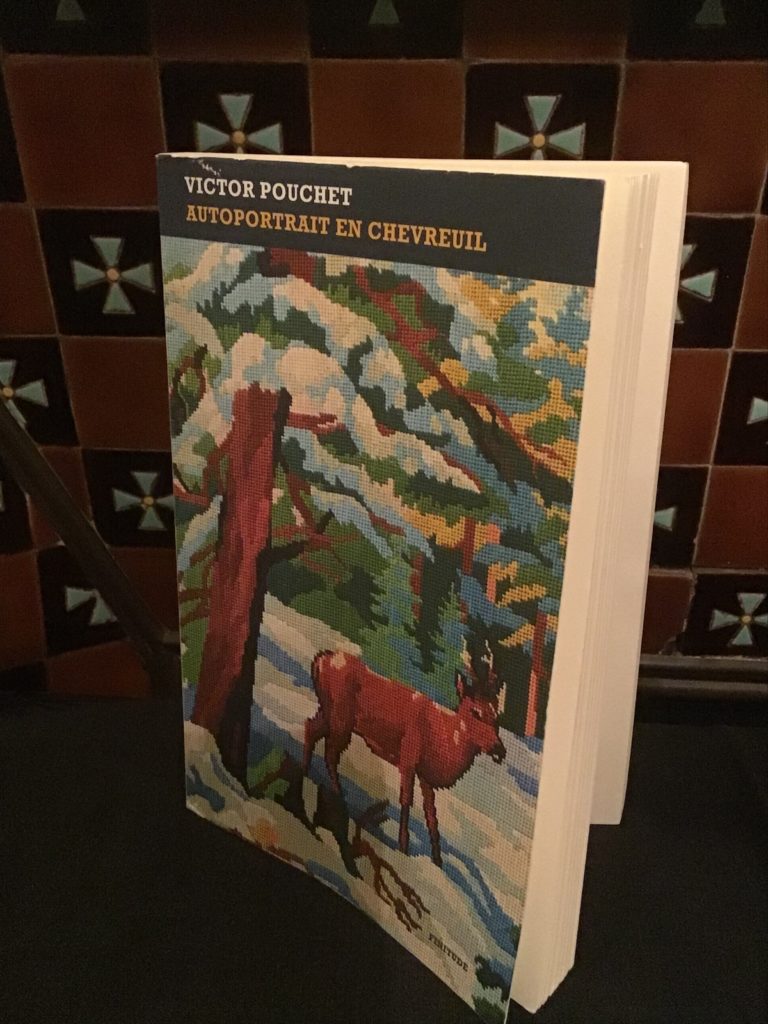

Que le lecteur y prenne garde, le second livre de Victor Pouchet ne parle pas au premier sens d’un gibier des forêts. Autoportrait en chevreuil est le récit vivant et mobile d’un héritage compliqué, entre un père « le fou du village », magnétiseur et personnage déraisonnable jusque dans l’éducation de ses deux garçons, et un fils perdu (Elias), « bancal » dans sa vie sentimentale — que le lecteur questionne par son intermédiaire. Le chevreuil : c’est lui, c’est le fils, c’est Élias, à travers une sorte d’animal totem. Et ce roman n’est pas seulement l’affaire d’un narrateur qui souhaite investir son enfance, c’est aussi une révélation de la perspective. Cette perspective change rapidement, comme une ombre qui se présente au déplacement du lecteur. La couverture est toute trouvée car, de l’endroit à l’envers, nous voyons une image forestière et pixelisée par les points de broderie d’un chevreuil dans la neige. Là encore on imagine aisément l’envers du décor — une masse de fils emmêlés et aux jambes pendantes sur le tambour.

Perspective au cœur du récit, donc : de la première partie du texte qui est celle d’un témoignage mené par Élias, à la seconde partie, celle d’Avril dont le journal joue à la fois le rôle d’aide-mémoire et de jugement alternatif. Au départ de ce concerto entre deux amants, la genèse du texte s’établit, puisqu’Avril suggère à Élias de « mettre le feu à la caravane », selon l’expression gitane qui consiste à rendre hommage à un défunt en immolant sa propriété.

Je me demande quel homme s’est promené pour la première fois, c’est-à-dire qu’il ne s’est pas dit « tiens allons chercher du bois et passons par-là, ou bien guettons voir s’il n’y aurait pas de gibier dans ce sous-bois, cachons-nous dans cette grotte isolée », mais bien « marchons pour le pur plaisir de marcher, profitons de la lumière tamisée de cette hêtraie, faisons un tour sur ce versant de la vallée pour voir comment la plaine est vue d’ici ». Cet homme-là, l’inventeur de la promenade, est sans doute aussi l’inventeur de la danse: celui qui a inventé le mouvement inutile, le surplace élevé au rang d’oeuvre d’art, le saut qui ne sert plus à fuir, le grand écart qui n’est d’aucun usage pour attraper la truite qui s’échappe dans la rivière. L’homme promeneur-danser a compris qu’il pouvait faire autre chose que chasser […]

Extrait, p.91.

Le texte est écrit d’abord à la première personne. Il compose un récit sur le temps de l’imparfait de l’enfance, le passé composé de l’expérience et de temps à autre d’un présent énonciatif d’une histoire plus générale. La deuxième partie narre elle-aussi cette histoire d’amour, mais depuis l’autre pôle : elle est amenée par le journal intime d’Avril, auquel elle ajoute une entrée tous les deux jours. Cette construction hybride est de plus un plus fréquente dans la littérature contemporaine, mais elle a le mérite d’apporter ici de l’air au récit d’Elias, qui présente des belles pages mais qui est très absolu, qui s’étiole (volontairement ?) et qui nous laisse un peu trop dans une mer de lieux communs. Enfin, en dernier recours, c’est le père d’Élias qui très brièvement vient à son tour apporter un contrepoint à l’histoire familiale.

Brûlure et flamme incandescente : ici l’écriture se veut phœnix et faire renaître de ses cendres un couple attachant aux matrices compliquées. Elle y parvient à certaines pages, car il y a des trouvailles et c’est ce qui peut nous faire apprécier la lecture.

En conclusion, les Éditions Finitude nous proposent à nouveau un récit à l’énergie irradiante sur un modèle proche d’En Attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut. Néanmoins à force de mystique la fable se risque un peu trop au-delà de la maladresse, ce qui remise ses très belles descriptions. Je retiens donc plutôt des personnages marquants l’esprit du lecteur et quelques épiphanies, même si ce n’est pas un coup de cœur entier et ma recommandation de lecture n’en est que moins facile à donner. Là aussi cette fable est retenue par certaines pages, manquant de profondeur. Des détails plaisants dans la fabrication du livre (comme l’emblème de la maison remplacé par un chevreuil), ou dans son style qui mêle mystique et documentaire, font souvent penser à un tableau de Gauguin, qui est biface et polychrome. Le livre à sa manière, marque l’œil. Qualités et défauts, donc, qui nous interrogent sur la cohabitation compliquée entre un très bon tour de phrase et une histoire manquant de structure, où la magie n’opère pas toujours.

Autoportrait en chevreuil, Victor Pouchet, Éditions Finitude, 2020, 176 pages, 16,50€. (lien non-affilié vers Leslibraires.fr).